不当解雇のご相談

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、不当解雇について法的支援を求める際の弁護活動に力を入れています。

判例を法令下したとおり、解雇には正当事由を要し、これを欠く解雇は解雇権の濫用として向こうとなります(解雇権濫用の法理、労働契約法16条)。

解雇については、ざっくりいうと、①懲戒処分として行われる解雇(懲戒解雇、諭旨解雇)及び②普通解雇の2つがあるといえます。そして、普通解雇には、使用者側の経営事情の悪化による「整理解雇」も含まれます。

解雇に関する法律相談の多くは、解雇権濫用に当たるか否かの問題とされています。

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。これは、かつての日本食塩製造事件、高知放送事件最高裁判決を実定法に定式化したものです。

一般的に、「客観的に合理的な理由を欠き」というのは、就業規則に定められている解雇事由に該当していないと解雇が正当化されていないということになります。

したがって、解雇されたとしても、自分がどの就業規則との関係で解雇されたのかを明らかにしておく必要があるというべきでしょう。

なお、解雇と退職勧奨による退職は法形式が全く違います。一般的に退職勧奨による退職の申込が労働者からなされている場合は、これを覆すのはなかなか難しいといえるでしょう。

そして、解雇後の不就労期間中においても賃金請求権を確保するために、就労の意思を明らかにしておくべきことが大切です。

なお、法的手続をしている間の生計については雇用保険の仮給付の受給を検討することや、使用者が退職金を一方的に振り込んできた場合は、これを解雇後に発生する賃金に充当することも考えられます。

1. 不当解雇の争い方

不当解雇を争う場合は、地位確認、賃金請求をすることが考えられます。

地位確認

解雇が無効である場合には、解雇後も労働契約上の権利を有していることになるので、それを前提に労働契約上の権利を有する地位の確認を請求することができる。

賃金請求

解雇されて以降、未払になっている賃金については、その間就労していなかったとしても、無効な解雇を行った使用者には、その就労不能について原則として帰責自由があるので、労働者は賃金請求権を有しています(民法536条2項)。

したがって、賃金支払いの請求も行うことができます。

もっとも、バックペイについては、他社で就労を始め、それが正規雇用の場合は、解雇された企業での就労の意思を確定的に放棄・喪失したなどとして、請求が棄却されることも今般珍しくなくなってきている。なお、他社での就労で得た賃金額については、結論からいうと、平均賃金の4割部分については、中間収入を控除されることがありますので、注意が必要です。

2.解雇に労働審判は向くのだろうか

労働審判の場合、3回以内の期日で審理が終わるので、迅速な解決が期待することは一応いえるといえます。

もっとも、特に懲戒解雇や背景に恣意的な人事権の行使があるような場合では、調停成立の見込みがないことも考えられます。

労働審判は、調停がまとまらない場合は、審判を出すことができますが、多くのケースでは、労働審判に対しては異議の申立てがされることになりますので、労働審判に向いている解雇事件を持ち込むことが大事といえるでしょう。

3.解雇の場合は、訴訟、仮処分、労働審判のいずれを選択するか

労働者が復職、金銭解決のいずれを求めるかを問わず、調停成立の見込みがある場合は、紛争の迅速な解決が期待できる労働審判を選択することが考えられます。かつては、仮処分が多用されていましたが、最近では労働審判が多用されています。

もっとも、解雇権紛争は、鋭利な争いになることもあり、調停成立の見込みが低いということがいえます。例えば、労働者が原職復帰を求めている場合は調停がまとまる見込みは低いといえる場合があります。なお、労働紛争は、一般的に鋭利な争いであり、特に解雇紛争は示談交渉に馴染まないことが多いため、法的手続を通しての解決を模索することになります。

特に調停がまとまる見込みが乏しい場合は、通常訴訟を選択されることがあるといえますが、解雇権紛争は、残業代請求と異なり、感情的要素も加わり調停が成立しにくい側面もあり、通常訴訟が選択される可能性があるということはいえるでしょう。

4.解雇に伴う逸失利益について

違法な解雇により退職に追い込まれなければ、当該企業での勤務を継続することで得られたであろう賃金相当額が逸失利益ということになります。

いくつかの判例は、6か月分の賃料相当額を認めていますが、これを6か月に限る理論的根拠がどれ程あるのかという問題もあるといえよう。

例えば、「わいわいランド事件」「インフォ―マテック事件」「フリービット事件」の場合、逸失利益として6か月分の給与相当額、「O法律事務所事件(名古屋市)」の場合3か月分の給与相当額、「オオシマニット事件」は12カ月分の給与相当額などを認めた事例があります。

5.労働者側の事情による解雇について

多くの企業の就業規則では、解雇事由として「業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき」「労働能力が著しく劣り、向上の見込みがないと認められるとき」という普通解雇事由があります。

もっとも、これは、使用者側でも、簡単に能力不足を理由に解雇してはならないことはもはや常識といって良く、例えば新卒を簡単に「能力不足」として解雇してはなりません。

しかし、具体的に解雇されてしまった場合においては、個別具体的な事情において、どのような事案なのか、ケース・バイ・ケースで判断されるため、類似裁判例の調査も重要ということがいえます。

一般的には、労働能力欠如・不足や勤務成績の不良といっても、例えば、事務系の場合は、何をもって「勤務成績の不良」といえるか不明です。したがって、人事考課等が相対評価とされているとしても、裁判所の基準はある程度絶対基準であり、単に会社内において相対評価が低い人事考課を受けているというだけでは、解雇することは権利の濫用になります。したがって、こうした解雇事由が正当化されるのは、不良の程度が「著しい」場合に限られているのです。

そこで、社会通念に照らして、不良の程度が「著しい」のかを検討する必要があります。

この点、確かに、能力や適性に問題がある労働者からの相談も珍しくはありませんが、会社はいきなり解雇をしてはならず、教育訓練や本人の能力に見合った配置転換や研修も踏まえて解雇回避の措置を尽くしていることが必要になると思われます。

他方、東京で問題となっているのは、いわゆるヘッドハンティングで、例えば部長待遇で採用されたものの、その成果のほどはさっぱりという場合です。このように、中途入社で、一定の業績を上げることを期待されて採用されている場合は、勤務業績の不良の程度が緩やかに判断される傾向があります。

しかし、東海地方では、このような、いわゆるジョブ型雇用が一般的とはいえませんが、会社の顧問弁護士が東京の弁護士で「東京の感覚」で解雇されてしまうということもあるでしょう。このような場合は、入社の際の労働契約で合意された職務遂行能力、期待された業務成績の水準がどのようなものであるかを確定し、勤務成績不良の程度、勤務成績が不良であることが本人に帰責することができるかをよりよく検討しなくてはいけません。

6.主に、労働者側の私傷病(メンタルヘルス)の事情による解雇ないし自然退職について

労働者に傷病や後遺症があって従前の職に復帰することが困難な場合、労働者の労務提供の不能(履行不能・不完全履行)や労働能力・適性の欠如を理由として解雇されることがあります。

多くの企業では、労働者の私傷病による欠勤が一定期間にわたる場合、休職として、休職期間満了をもって復職が困難な場合、これを解雇したり、休職期間の満了をもって退職と扱ったりする旨の就業規則の定めを置いていることが多いといえます。ただし、メンタルヘルス不調を考慮して、中小企業の中には休職制度を廃止する企業も現れているという話しを聞くところであります。

一般的には、「治癒」の定義を明確にされているかをもって、復職の基準が争われることも少なくないように思われます。これまでは、片山組事件判決を考慮して、復職時に、主治医の診断書に「短期間勤務であれば就労可能」「軽作業であれば就労可能」などと記載されている場合がありました。

現在は、「治癒」の定義は会社がしても構わず、それが医学的観点、健康保険法、労災保険法の「治癒」と異なっていても構わず、労働者が、労働契約上の債務を履行できるかどうかの観点から定義することも社労士実務ではあり得るようです。

したがって、判断の前提となる「治癒」の定義を確かめたうえで、医師の診断によらないといけないケースが多いといえます。その際、主治医の診断と産業医の診断が対立することも少なくありません。

近時は、解雇ではなく、就業規則上、「自然退職」として整備されることが多いため、例えば、在日米軍従業員解雇事件では、復職の申入れの事実と労働者が病気から回復して就労可能であることの証明責任があるとされています。

大企業の場合、職種や業務内容を限定せず雇用契約を締結していることが多く、私傷病により休職となった以降に復職の意思を表示した場合は、使用者側は、労働者の能力、経験、地位、使用者の規模や業種、労働者の配置や異動の実情、難易度などを考慮して、配置換え等により現実に配置可能な業務の有無を検討するべきであり、脳内出血で倒れ病気療養中であった労働者につき、休職期間満了により退職扱いとしたことについて、東海旅客鉄道退職事件判決は、現実に復職可能な勤務場所があり、本人が復職の意思表示をしているにもかかわらず、復職不可とした判断は誤りであり、退職扱いは就業規則に反し無効であるとして、原告の地位確認等が認められた事例があります。

7.整理解雇について

使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することを整理解雇と呼んでいる。

整理解雇は、労働者側に落ち度がない解雇といえるため、判例は、「整理解雇4要件」という定式を判例法で定め、これに違反する場合は労働契約法16条が適用され、解雇権の濫用となり、整理解雇は無効となる。

整理解雇の4要件というのは、①人員削減の必要性、②解雇回避努力(最後の手段原則)、③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること、④事前に説明や協議義務を尽くすなど手続的正義が尽くされていること―といわれています。

例えば、人員削減の必要性は、多くの裁判例では、会社の経営判断を尊重するものの、役員報酬の支給状況、賃上げ状況、新規採用状況、株式配当、財務諸表からの合理性などを見ることになります。

解雇回避努力は、どこまでその義務を果たしているのか、という問題は、会社によって観念できるものが異なります。一般的には、希望退職の募集をしているか、新規採用の停止をしているか、残業規制、賃金カット、賃下げ、配転、出向、一時帰休の実施の有無などを検討することになります。

被解雇者選定の基準は、価値判断によるところもありますが、一般に正規労働者を切る場合、非正規労働者を優先的に解雇すること、業務の内容、扶養している家族の有無、採用時のやりとり、勤務期間などが考慮要素として挙げられると考えられます。

事前に説明・協議義務を尽くしているか否かについては、主には労働組合との協議の条項、労働協約に違反している点がないか、経理資料の開示をして説明を尽くしたか、人員削減の規模や退職勧奨・整理解雇の基準を明確に示したかなどが検討材料になるでしょう。

労働訴訟は、争点が多く複雑な場合、労働審判による解決に向かないため、一般の民事通常訴訟(労働訴訟)の中で、賃金請求をするということになります。実際、労働審判では、裁判官が複雑と判断した場合、24条終了という制度があり、通常訴訟で行うようにいわれる可能性があります。

請求原因事実には、1つは、労働時間および労働時間中の労働実態に関する主張、2つは割増賃金の算定の基礎単価の算出に関する主張が考えられます。

残業代請求訴訟においては、労働時間の存在について主張立証する責任は原則として労働者にあるといわれています。

通常訴訟は、権利義務関係の判定を通じて、紛争の終局的な解決を図る裁判制度です。本訴においては、労働事件であることの特殊性はなく、労使間の紛争であれば、民事訴訟法に基づき裁判が行われることになります。

通常訴訟の進み方は、一般の民事訴訟と異なるところはありません。本訴は、原告が訴状を裁判所に提出することにより始まります。そして、被告が請求の趣旨に対する答弁や、請求の原因に対する認否・反論を記載した答弁書を提出します。

既に述べたように、解雇や残業代は法的論点が多いため、原告、被告がその後準備書面を提出して主張を補充していくことになります。また、書証(書類による証拠)も準備書面を提出するごとに、随時提出していくことになります。

最終的に、裁判官が争点を整理し、争点が出揃った段階において証人尋問を口頭弁論で開催することになっています。証人尋問後、和解の試みがあり得ますし、労働事件では、最終準備書面を提出するために期日が指定されることが多いといわれています。

しかしながら、労働者は、労働時間を主張立証するために十分な資料を持っていません。そこで、争いが大きい事件では、使用者の時間管理の方法と異なる手法で労働時間を把握し、概括的な主張を行うことも考えられます。

このほか、使用者側からは、①残業命令を出していない、②残業した事実がない、③管理監督者に該当する、④固定残業代制度を導入している、⑤事業場外労働のみなし労働時間制が採用されている、⑥裁量労働制のみなし労働時間制、変形労働時間制が採用されている―といった多くの法律上の抗弁が考えられます。

このように、労働訴訟は争点が多いため、争いが大きくなる場合は、労働審判を選択するのは適切ではなく、民事訴訟(労働訴訟)を行うことになります。

6.解雇のご相談

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、解雇に関する訴訟に精通しています。お悩みの際はご相談ください。

以上

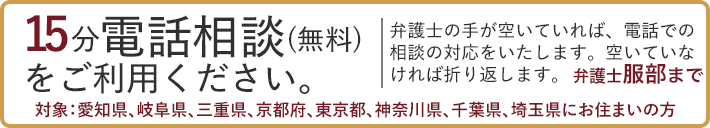

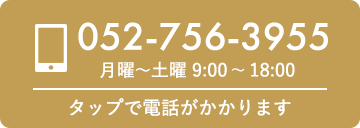

15分電話相談(無料)をご利用ください。

15分電話相談(無料)をご利用ください。